Sostenibilità Vitivinicoltura Italia – Iniziative private e disciplinare MIPAAF

Iniziative private per la sostenibilità nel settore vitivinicolo

Progetto VIVA per la Sostenibilità Vitivinicoltura Italia, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la collaborazione del:

-

-

Centro di Ricerca Opera per la sostenibilità in agricoltura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;

-

Centro di Competenza Agroinnova dell’Università di Torino (2011-2014).

-

Il progetto è sfociato nell‘elaborazione di un disciplinare per la misura delle prestazioni di sostenibilità della filiera vite-vino.

Il disciplinare è composto dai documenti tecnici per l’analisi dei quattro indicatori da parte delle aziende – ARIA, ACQUA, TERRITORIO E VIGNETO – e dai relativi allegati, tra cui i documenti volti a disciplinare le procedure di verifica degli enti certificatori e l’uso dell’etichetta VIVA.

Gli obiettivi del progetto sono:

-

-

-

messa a punto di una metodologia di calcolo e valutazione della sostenibilità delle aziende vitivinicole e dei loro prodotti, dal campo al consumo, in grado di misurare la qualità ambientale della filiera vite-vino;

-

sviluppo, con riferimento alla metodologia realizzata, un disciplinare specifico per l’analisi e la certificazione dei 4 indicatori (aria, acqua, territorio e vigneto), periodicamente aggiornato sulla base dell’evoluzione delle normative europee ed internazionali in materia;

-

individuazione delle misure per migliorare delle prestazioni di sostenibilità in vigneto e in cantina anche attraverso la collaborazione con l’Unione Italiana Vini;

-

comunicazione trasparente verso il consumatore finale attraverso un’etichetta consultabile da smartphone o tablet , onde informarlo sui risultati e i miglioramenti, in termini di sostenibilità, raggiunti dai produttori che aderiscono al progetto;

-

formazione di tecnici aziendali e consulenti sull’applicazione degli indicatori VIVA, al fine di supportare le aziende a valutare e migliorare le proprie prestazioni di sostenibilità nel tempo;

-

creazione di strumenti informatici di facile utilizzo per l’analisi degli indicatori Vigneto, Acqua e Territorio;

-

collaborazione e dialogo con le associazioni nazionali ed internazionali e gli stakeholders per promuovere l’iniziativa a livello nazionale ed internazionale.

-

-

Tale progetto dovrebbe rispondere all’appoccio “from farm to fork“, proposto dalla Commissione Europea per la riforma della PAC post-2020.

In effetti, per effetto di tale riforma, gli stessi disciplinari dei vini DOP e IGP dovrebbero contenere previsioni idonee a garantire la sostenibilità di tali produzioni.

Quanto alla ricerca in materia di sostenibilità e resilienza, si segnala anche il progetto Uniseco dell’Unione Europea, a cui partecipa per l’Italia il distretto del Chianti.

Fondazione SOStain, attiva in Sicilia, la quale promuove a sua volta la Sostenibilità Vitivinicoltura Italia mediante il rispetto volontario di un disciplinare composto da 10 requisiti minimi che includono aspetti relativi a:

-

- misurazione della water footprint e della carbon footprint

- controllo del peso della bottiglia, conservazione della biodiversità floristica e faunistica

- valorizzazione del capitale umano e territoriale, risparmio energetico

- salute dei consumatori.

Disciplinare (volontario) ministeriale sulla sostenibilità

Mediante il DM 124900 del 16 marzo 2022, il MIPAAF ha infine approvato il disciplinare del sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola (Sostenibilità Vitivinicoltura Italia).

Tali procedure contemplano l’intervento di appositi organismi di certificazione, alcuni dei quali sono gli stessi che (secondo altre procedure) intervengono nei controlli sulla produzione dei vini DOP e IGP oppure quella dei prodotti biologici ovvero per gli standard volontari di sostenibilità (VIVA, EQUALITAS) ovvero di produzione integrata (SQPI).

Tra essi, si annovera Valore Italia.

Il DM 124900/2022 riconosce per validi anche gli attuali sistemi volontari di certificazione della sostenibilità vitivinicola (esistenti a livello nazionale alla data del decreto ministeriale 23 giugno 2021 n. 288989, quali VIVA ed Equalitas ): seguendo le apposite procedure, chi li utilizza viene quindi autorizzato ad avvalersi del segno distintivo.

Tali standard volontari spesso risultano (quanto meno al momento) più rigorosi di quello ministeriale.

Si delinea così l’attuale sistama di Sostenibilità Vitivinicoltura Italia.

Convegno UGIVI su sostenibilità nel settore vitivinicolo

Promozione della sostenibilità nella PAC 2023-2027

Sostenibilità nel settore alimentare

Con riferimento al settore alimentare, merita segnalare il progetto LIFE TTGG – The Tough Get Goin (“I duri cominciano a giocare”, intendendo con “duri” i formaggi oggetto del progetto) nasce dalla sinergia tra università, start up, aziende produttrici, enti di formazione e ricerca italiani e francesi, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei processi produttivi dei formaggi in Europa, ridurre l’impatto ambientale e ottenere così una produzione e un consumo più sostenibili.

Nel suo ambito è fra l’altro nato un software per calcolare e ridurre l’impatto ambientale dei formaggi DOP a pasta dura e semi-dura (Strumento di Supporto per le Decisioni Ambientali – SDDA).

Sempre nell’ottica di promuovere la sostenibilità è stata adotatta la legge 17 maggio 2022, n. 61, portante le norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Cambiamenti climatici - Viticultura nel mondo

Criteri ESG e lotta al “Greenwashing”

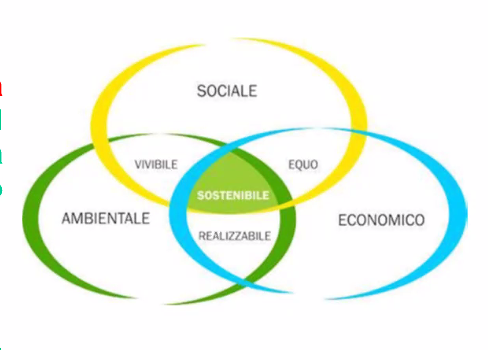

A ben vedere, la sostenibilità nel settore agricolo e – più generalmente – nell’intero sistema produttivo/economico rappresenta un elemento indispensabile per orientare in senso più equo e responsabile la nostra stessa società.

A ciò si ispirano i criteri ESG, il cui scopo è quello di valutare la sostenibilità (sul piano ecologico, sociele e di governance) delle varie attività economiche e, conseguentemente, orientare anche gli investimenti finanziari.

Per fornire adeguati ed oggettivi criteri di valutazione, l’Unione Europea sta elaborando la cosiddetta “Tassonometria / Taxonomy“, anche per ovviare all’attuale “evanescenza” delle modalità applicative di detti criteri.

Direttiva UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) introduce a carico delle imprese obblighi di trasparenza più dettagliati circa il loro impatto sull’ambiente, sui diritti umani e sugli standard sociali.

L’obiettivo della Direttiva CSRD è garantire una maggiore trasparenza della comunicazione delle imprese in materia ambientale, sociale e di governance, rendendola oggetto di compliance normativa per le grandi imprese, in modo contrstare il fenomeno del greenwashing.

Più nello specifico la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ha la finalità di introdurre modifiche significative alla normativa attualmente vigente in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità, che le imprese sono al momento tenute a inserire nella propria dichiarazione di carattere non finanziario (DNF).

Pertanto la Direttiva CSRD introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e garantisce che le grandi imprese e le PMI quotate siano tenute a comunicare al mercato precise informazioni in materia di sostenibilità, con specifico riferimento al modo in cui il loro modello aziendale incide sulla propria sostenibilità e su come fattori di sostenibilità esterni – quali i cambiamenti climatici – influenzano le relative attività.

Le nuove norme in materia di comunicazione sulla sostenibilità si applicheranno a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate in mercati regolamentati, a eccezione delle microimprese quotate. Queste imprese sono anche responsabili della valutazione delle informazioni applicabile alle imprese figlie.

Le norme si applicano anche alle PMI quotate, tenendo conto delle loro specificità. Per le PMI quotate sarà possibile una deroga (“opt-out”) durante un periodo transitorio, che le esenterà dall’applicazione della direttiva fino al 2028.

Le norme introdotte dalla Direttiva dovranno essere recepite dagli Stati membri entro 18 mesi dall’entrata in vigore della stessa, in modo tale che venga rispettata la seguente tempistica (basata su quattor fasi):

-

- nel 2025, comunicazione sull’esercizio finanziario 2024 per le imprese già soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

- nel 2026, comunicazione sull’esercizio finanziario 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

- nel 2027, comunicazione sull’esercizio finanziario 2026 per le PMI quotate (a eccezione delle microimprese), gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive

- nel 2029, comunicazione sull’esercizio finanziario 2028 per le imprese di paesi terzi che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell’UE, se hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’UE che supera determinate soglie

Direttiva sui “Green Claims”

Ancora, nel marzo 2023, la Commissione UE ha presentato la proposta legislativa per l’adozione della cosiddetta Direttiva sui “Green Claims (Proposal for a Directive og the European Parliament and of the Council on substantiation and communication of explicit environmental claims).

Tale direttiva intende proteggere i consumatori dal pericolo del “Greenwashing” (e cioè lo spacciare per prodotto sostenibile ciò che in realtà non lo è affatto oppure in modo poco rilevante).

Agli Stati è quindi fatto obbligo di impedire sostanzialmente due fenomeni a danno dei consumatori (ma, in realtà, ai danni anche dell’ambiente):

-

- i messaggi ingannevoli sulla sostenibilità dei prodotti –> “Consumers are faced with the practice of making unclear or not well-substantiated

environmental claims (‘greenwashing’)”; - la confusione derivante dalla circostanza che i molteplici disciplinari sulla sostenibilità, attualmente esistenti, prevedono in realtà livelli e campi di azione alquanto differenti fra loro –> “Consumers are faced with the use of sustainability labels that are not always transparent and credible”.

- i messaggi ingannevoli sulla sostenibilità dei prodotti –> “Consumers are faced with the practice of making unclear or not well-substantiated

Tuttavia la Direttiva sul Greenwashing è limitata a contrastare detto fenomemo ingannevole in relazione alle sole indicazioni volontarie sulla sostenibilità ambientale del prodotto (“This proposal is however limited to environmental labels only, i.e. those covering predominantly environmental aspects of a product or trader“).

La Direttiva sul Greenwashing viene intesa come lex specialis rispetto all’esistente Direttiva in materia di pratiche commerciali sleali (direttive 2005/29/EC) e 2011/83/EU) , di cui si propone comunque la revisione per le medesime finalità, unitamente alle apportande modifiche alla direttiva 2011/83/EU sui diritti dei consumatori.

Gestione delle risorse idriche.

La gestione della risorsa idrica, vitale per affrontare il cambiamento climatico, è analizzata in questo interessante incontro di studio, organizzato dall’Accademia di Agricoltura di Torino.

Valutare impatto ambientale

Per capire l’impatto ambientale complessivo di un’attività economica e, quindi, la necessità di un’economia circolare nonché sostenibile:

Circolarita e sostenibilità nel settore vitivinicolo ed alimentare

Merita infine attenzione l’iniziativa promossa da Papa Francesco, per sensibilizzare al riguardo le giovani generazioni, nella speranza di portare cambiamenti sociali che riescano a spezzare l’ottica del mero profitto economico, foriera di ben noti disastri ambientali ed umanitari.

Agriculture & Justice Village of the Economy of Francesco